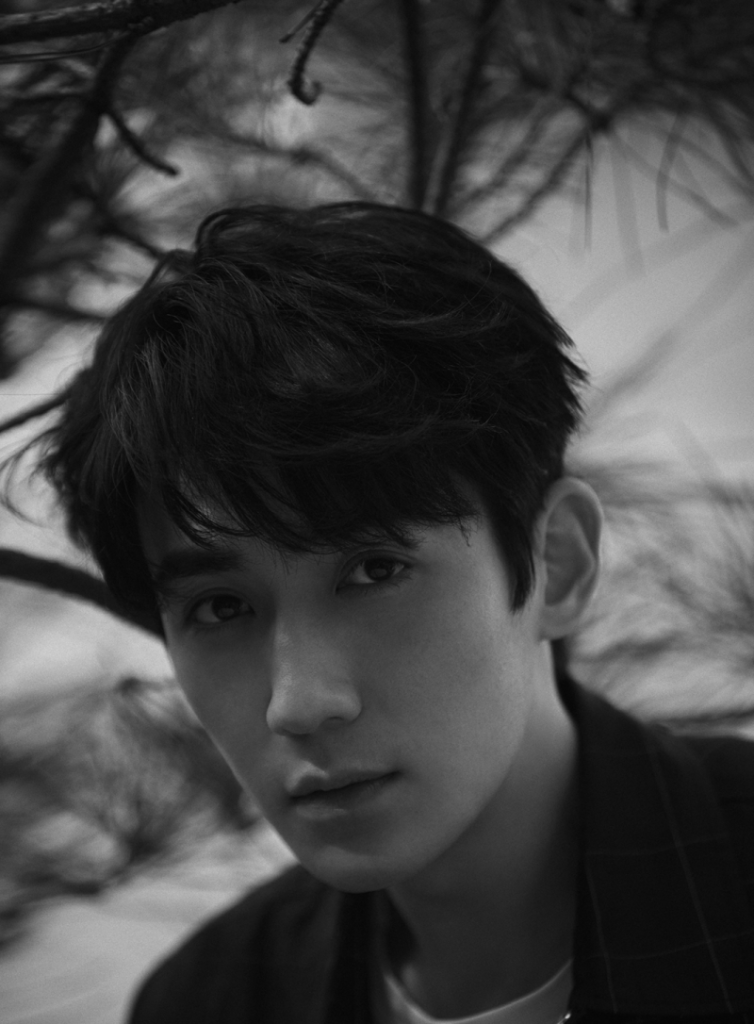

来源:人物电子刊

天崩地裂式地懵了

朱一龙先生回忆起他第一次真正演戏的时候,似乎很放松。整个人陷在沙发里,表情带点难以琢磨的恍惚。大概是10多年前的事了,那时候的他,像是第一次出门远行,对世界的规则还没有什么实在的认识。他没想到,这是他多年以后回忆起来,还会觉得有些恐惧的经历。

那时他是北京电影学院表演系的学生,因为熟人介绍,要在周润发主演的电影《孔子》里客串一个角色,饰演在城门前迎接孔子及弟子的卫国特使,整部戏里,只有一句台词。

出发前,他做足了功课,捋顺这句台词的逻辑,标出重音,设计好断句,到了剧组,换上卫国特使的衣服,涂黑脸,粘上胡子,一切就绪。但真正进入片场后,他发现自己,“天崩地裂式地懵了。”

真实的拍摄远比学校里的练习来得复杂。演员、摄影师、灯光师、现场的副导演,都在无形中让他感到压力,就连胶片转动的声音都成了巨大的干扰。

朱一龙在崩溃中候场,一边等,一边反反复复背诵那一句台词。那是个炎热的夏天,他觉得自己有点中暑了,那句台词盯了太久,好像不认识了,等候场一整天,终于开始拍的时候,已经“连第一个字都想不起来了”。

站在城门前,他看着孔子带着弟子们,“千军万马地就来了”,几乎毫无征兆地都给他跪下。“发哥就在你面前跪着,我站那儿特别不自在,特别想过去扶一把。”

朱一龙说着眯起了眼睛,似乎那时候的尴尬成了身体记忆。最终他忍住没去扶,周润发站起来说完台词,轮到他了。“本使受卫国国君和君夫人之托,欢迎孔夫子一行来我卫国”,现在还能脱口而出的词,当时他生生想不起来了。

最终《孔子》的成片中,这场戏时长一共13秒,还包括与孔子互相行礼时的背影,但在拍摄过程中,来回拍了13条。最初是想不起台词,后来是越紧张越结巴,周润发和群演陪着他反复拍了七八条之后,副导演忍不住了,说要不然换一个人吧。

来不及沮丧,朱一龙说自己当时已经感受不到什么情绪了,整个人都是漂浮的,直到导演胡玫的声音从他别在衣服后的对讲机传来,是叫他的名字,他立马慌了:“导演知道我名字,完了,今后没法合作了。”

胡玫没有发火,但话语并不温和——你今天必须把这句词说下来,不然以后可能就干不了表演了。“她其实给了你信心,给了你一个没有退路的信心,那个是你在绝路上,绝望时候需要的一种信心。”

朱一龙终于完成了这场表演,这也是他第一次体会到行业规则的力量:“没有人在乎你是新人、你弱小,你为什么要弱小?你为什么要比别人演得差?这个不是一个必定的可以被理解的事情,只有规则。”

拍摄《孔子》的经历被朱一龙称作“梦魇”,这之后至少半年时间里,他对站在镜头前这件事感到极不自信,台词越发成了一道坎。他在北影的老师崔新琴回忆,有一次台词课测验,朱一龙背错了几个地方,老师以为他不用功,要扣他的分,全班同学给他作证,说朱一龙真的在底下天天背,从来都不偷懒。“可能他就是太用功了,太往心里去了,所以说就是事与愿违了,欲速则不达。”

崔新琴能够感受到朱一龙那段时间的低落,但他很好地控制着自己的情绪。沉默的朱一龙是班级里最容易被忽略的那一类学生,崔新琴觉得并不真正了解他:“他不需要你去关心,你也没有必要去关心,但他从来不是一个弱者。”

接受规则、调整自己是朱一龙习惯的成长模式,谈到对自己的评价和要求时,一贯温和的他会出现严格的一面,他惯用“你”来指代自己,对自我的审视和规训存在于日常思维之中。

这种强大的规则意识部分源自于童年的经历。朱一龙从小家境优渥,但没有一件东西的获得是理所当然的。父亲和他之间有约定,想要什么,可以买,但前提是,拿任何一个自己擅长的项目和父亲比试,赢了才能买。

他没能拥有最想要的跳舞毯——初中时和爸爸比篮球,被强壮的散打冠军父亲碾压。但后来他为自己赢得了一双篮球鞋——在全面弱于父亲的前提下,他研究发现,父亲只有台球略微逊色,他为此专门练习了一阵台球,终于赢了一局。

现在,朱一龙已经在家里建造了一个自己的游戏室,里头有他喜欢的一切东西:和网吧相似的电脑游戏区,家庭影院,以及隔音良好的弹琴环境。今年生日,他给自己放假,在里头疯玩了一整天。

游戏室里没有跳舞毯,他也从不把这视作童年遗憾,对于规则内的失败,朱一龙毫无负担地接受:“这已经成为一个固定规则,规则之内,我输了,没法耍赖。”

找到个支点

因为在微博上发表了与朱一龙有关的评论,去年8月,结构生物学家颜宁和演员朱一龙一起上了热搜。作为科学家的她爱惜羽毛,轻易不愿让自己的名字与别人并列,但过去几个月,朱一龙却成为她微博中最常出现的名字。

颜宁对朱一龙的关注,源自刷微博时对朱一龙扮演角色的“惊鸿一瞥”。自从他在网剧《镇魂》中一人分饰三角的片段开始,这位新近当选的美国科学院外籍院士把朱一龙的访谈都看了一圈。但她澄清,她可不是朱一龙的粉丝,仅仅是机缘巧合关注到一位敬业的演员。“如果我的学生是朱一龙这样的,我会挺欣慰···人家不言不语地把该做的全做了,能看出来非常较劲地做到最好了,我非常欣赏这一点。我觉得我们有个共同点:都有自己的标准,并向这个方向努力。”

朱一龙的老师崔新琴证实了颜宁的判断,这位内向的学生“做事情就不给自己留余地,好像只能成功不能失败”。崔新琴觉得他应该在心理上给自己留出一些空间,“但他每次都不这样。”

朱一龙最近一次“不留余地”是在湖南卫视的跨年晚会上,他接受了钢琴弹唱《男孩》的邀约。现场弹唱是一件困难的事,何况并非是专业歌手的他同时在剧组拍戏,一共只有几天时间练习。

上台前一天的正式彩排,朱一龙跑调到连何炅都“表情惊恐”,余下不到24小时的时间里,他把琴搬进房间,像记台词一样往脑子里“刻”和弦,一直到上台前补妆,还用手摁在化妆师身上练指法。

好在演出顺利进行下来,但朱一龙至今没敢看回放,像演《孔子》之后忘词一样,他留下了“后遗症”——再也没法听《男孩》这首歌,一听见就全身起鸡皮疙瘩。

但另一个正向的反馈是,崔新琴终于知道,学生朱一龙已经红了。在电视上看到这场晚会之前,长达半年的时间里,崔新琴时常疑惑,为什么突然有各种人跟她打听2006级表演班的学生朱一龙。起初是要签名照,她给朱一龙打过去电话,再三叮嘱:“你有照片吗?没有的话你到照相馆去照一张,然后还要签字,一定要用那种签字的笔,金色的,记住喽!”后来96级的陈坤和赵薇也相继找来,崔新琴觉得问题有点严重了:“朱一龙出什么事儿了吗?”

这期间,朱一龙几次和老师打电话、见面,但从来没有聊起过已经红了的境况。“我怎么说?跟崔老师说,我现在还行?”朱一龙在接受《人物》采访时模拟着设想出的这个场景,笑着反问。对于朱一龙的保留,崔新琴丝毫不觉得意外:“他就是一个特别要强的孩子,心里头的想法可能有10分,但你看外表,只能看到5分。”

上学时崔新琴就发现,朱一龙永远不是第一时间会让老师放心的学生。他从来不会给你一个确定的答案,老师提要求,他的反应是“大眼睛萌萌地、懵懵地看着你”。崔新琴时常怀疑他到底听懂了没有,但等到他拿出作品时她才发现,“都按照你说的默默去做了,而且表现永远会超出你的预判。”

崔新琴至今记得朱一龙大一时的一次作业。那是一次无实物表演,要求大家设定一个情景,不能说话,只能有动作,但要让观众看明白表演的是什么。

朱一龙的作品叫《等待》,他举起两只手,假装拿着两个冰淇淋,当时舞台上有一张长条凳,他站着张望了一会儿,坐下继续等,等一会儿,看看手表,继续等一会儿,再看看,冰淇淋化了,滴在身上,他赶紧擦,结果又滴在手上,就开始舔。朱一龙说着说着,当场就比划起来,仿佛手上真拿了两个在融化的冰淇淋。

这个作业拿到了那次的最高分。所有人都看出来,这是一个等待恋人的男孩。同学彭冠英说,那是朱一龙第一次在舞台上打动他的时刻,“真的纯情又生动。”崔新琴花了很长时间表扬这个表演,因为是对生活的鲜活还原,是从生活本身的逻辑出发进行的创作。这次表扬让一直不自信的朱一龙找到了一个支点,他开始疯狂地做作业、写剧本,大二、大三两年,每天在排练室排练,每一份作业都要交好几个版本。等到快要毕业的时候,内向的少年已经成长为班级男生中专业最好的一个。

临近毕业的时候,崔新琴才偶然知道朱一龙对自己要求的严格。他曾因为一次考试发挥不好,“跟自己生气了。”那一天,他没跟家人打招呼,自己跑出去坐轮渡,一整天的时间,在武昌和汉口之间来回往返,看着黄色的江水翻腾,一遍一遍地问自己:“朱一龙,你怎么≡会考砸?你到底想干嘛?”

没有人认识他,也没有人看出少年心中的波动,但为了防止别人以为他有轻生的念头,他还会起身走动,甚至拿着手机假装打电话。等船每次靠岸,他跟随着所有人下船,再买张票上船,一次不落。

我没什么武器

对现在的朱一龙来说,能不被注意地在公众场合活动,是一种近乎奢侈的自由。《人物》的封面拍摄是在北京郊区的松美术馆进行,当天闭馆,没有游人,馆里的清洁工并不认识这个戴鸭舌帽的年轻人。拍摄之前,朱一龙独自跑到室外,不知在哪儿找到一辆单车,立刻跳上车,一圈一圈地在院子里骑,直到有人催促,才不情愿地跳下来。

朱一龙热爱表演,但明星这份工作包含了一些与他个性相悖的部分,比如他有些怕生,更喜欢独处,“不是什么社交恐惧症,就人一多以后,会有点紧张,特别是大家都看着你的时候。”他小时候练琴留下咬指甲的习惯,直到现在,遇到焦虑还会咬,手伸出来,每个指甲都是短于指尖的小小一片。

在寻找表演机会的时候,这种不愿出头的性格并不占优势。读大学时朱一龙参加了东方飞云影视公司的面试,现在的经纪人李婵正是当时负责选角的人。在李婵的印象中,朱一龙是被选中的12个演员中最不起眼的一个,“就是不说话,12个人在一起,他永远是不吭不响的那个。他很安静,但是这种安静反而会有存在感。”

曾和朱一龙在电视剧《家宴》中饰演父子的王刚也对这种存在感印象很深,他记得一个傍晚,戏间休息时,朱一龙独自坐在台阶上发呆。“我就想起我年轻时候看前苏联的一部影片《牛虻》,太像亚瑟了,棱角特别鲜明,那个样子,那种感觉,好像定格了一样,他自己都浑然不觉。”

香港老戏骨吴岱融曾作为导演,与朱一龙合作拍摄数字电影,他很欣赏朱一龙的态度,“你会看到很多比较成功的演员,他们都不会太过刻意去应酬啊什么的。比较好的演员,其实把自己工作做好就好了。”合作下来,吴岱融觉得朱一龙也有这种特质,投入在角色中,不愿在人情往来上分散精力。

但激烈的跑组竞争是需要表现的,“我就去了往那一坐,人问什么就说什么,没有办法起眼。”朱一龙看着其他演员侃侃而谈,跟导演表述自己的经历和对角色的渴望,“我觉得我比他渴望,但是他说完之后,我就想你都这么渴望了,那你演吧。就那种大家迫切地,就是以一个这样的姿态去寻求一个角色的时候,我就感觉怪怪的。”

朱一龙不能、也不愿融入这种亢奋的氛围,奔波半年以后,留在东方飞云拍数字电影,成了他能在规则范围内获得的、最适合自己的选择。对于专业院校出身的演员来说,这算得上是最低的起点了:小成本制作、拍的多是架空的戏,带些悬疑色彩,在节目《王刚讲故事》中作为故事的辅助播出,这些几乎不能被称为独立的作品。

同宿舍的哥们儿替朱一龙不值,他自己态度坚决:“拍就拍了能咋的,我就是拍了。”他简明地跟《人物》梳理自己选择的逻辑,像推导一个公式:“就想清楚自己要干嘛,当时要拍戏,拍戏有没有别的办法?没有别的办法,那现在至少还给了你一个机会能一直拍戏,对吧?当时就是那么想的,那就先拍。”

四年时间里,朱一龙几乎一直在数字电影里打转,因为体量小,十多天就能拍一部,大多是男一和男二的角色。偶尔几次机会,他能拍摄数字电影以外的戏。毕业第二年,朱一龙在朱时茂导演的喜剧电影《爱情不NG》中演一个没有名字的小龙套,第一场戏是个一带而过的远景。试戏的时候,朱一龙设计了自己喝醉酒的桥段,朱时茂觉得很有想法,把这段表演从远景变成中景,留了下来。

不是所有的导演都给了他这样的机会。另一部戏中,他演一个类似实习生的小角色,作为背景收拾桌面。他提前琢磨了—个晚上,设计了很多动作,第二天开机,他就开始忙活,导演喊停,听他解释了创作意图,委婉地告诉他:“一龙你就站这就行。”

从那时起,朱一龙开始逐渐明白,演员应该为角色的功能服务。“不是说一场戏你把它做满、做足,然后一定要压过对手,你的戏才是好的···在这个角色功能性之内,把它发挥到极致就可以了。”

但他仍有一些隐秘的心思,每次拿到似曾相识的数字电影剧本,他就在心里暗自对标一部大片,觉得“也挺有意思的”。最夸张的一次,他在一部名为《猎野人》的数字电影中扮演救了女孩的野人“毛猴儿”,造型半人半猴,金色假发,全身是毛。走红之后,毛猴儿的造型被粉丝扒出来,做成各种各样的表情包。坐在咖啡厅里接受《人物》采访时,他有些腼腆又开心地坦白:“我想的是金刚!我想的是金刚和泰山!”

也是在那段时间里,一起演戏的人找到更好的机会,离开了,但朱一龙坚信自己的逻辑:在被认可之前,一直拍戏是重要的。比起等待,他更相信练习,“我不觉得我有什么武器,如果刚毕业的时候导演来找我,我只能本色,我只能被导演挖掘,但我觉得自己可能没有这方面的优势。”

自尊的极限

朱一龙真的等来了一个机会,在朱时茂执导的另一部电影《胡杨的夏天》中担任男主角。两部电影时隔四年,朱时茂明显感受到朱一龙的变化。有一场重头戏在沙漠拍摄,天气不好,骆驼嗅出风沙的气味,开始焦躁不安,车子也一直出状况,整个剧组兵荒马乱,连朱时茂都有些沉不住气了。

只有朱一龙是个例外,“他非常自如,好像这个事情和他没有关系,风沙的事情,骆驼的事情,都不在他的视野当中。”朱时茂认为,这是一种非常难得的特质,“永远保持在这种平静的状态中去创造角色,这对演员来说很重要。”

陈戴阁也有同感,她是《盗墓笔记·重启》的总制片人,半年合作下来,细腻的她学会了通过微表情和动作判断朱一龙的情绪。当他紧张时,手上会不停地有小动作,比如演员毛晓彤生日,大家聚在一起吃蛋糕,他迅速几口吃完了自己那块,然后开始用叉子一下一下地刮盘底。连高兴也是不易察觉的,第一天去“下墓”,朱一龙脸上是雀跃的神情,嘴上也只是淡淡说了句:“今天就算是下墓了。”

陈戴阁把这种对情绪的弱化视为演员职业化的表现,作为大男主,朱一龙个人的状态会左右剧组的氛围,他不想让自己的任何情绪影响工作:“他是一个对自身有很高的要求和标准的,这么一个自我约束力很强的人。”几乎没有人看过朱一龙流露出烦躁或不安,他非常不擅长表达情绪,也少与人讨论想法,但总以自觉行动的方式传递给外界讯息,简单,直接,毫无征兆。

2014年,26岁的朱一龙仿佛陷入了“四分之一人生危机”,所在的公司转型拍电视剧,他接连出演了几部,多数是苦情男二,也终于有一些作品被观众看到,他却突然开始害怕:“什么事情都好像按部就班和理所当然进行的时候,我就不行了。觉得我可能要完蛋了,那个危机感突然一下就来了。什么事情不管它变好了还是变差了,只要它一直在变化,我就可以接受这个事情。但当所有人都告诉你,你就老老实实地待住,我们一个一个地拍,我就不行了,我觉得不太对了。”

李婵觉得他的危机感很合时宜,“对现在来说,他那几年的积累是好事。可如果不变,一直积累到现在,对他来说,就是一种浪费。市场上没有人认识他,制片方没有跟他合作过,那谁会用他?谁敢用他?谁能一上来就让他演主角?”

朱一龙给彼时已经离开公司三年的李婵打电话,说了一些自己在职业发展上的困惑,比如年龄,比如经验,他说自己“想拼一把”。李婵听了他的想法非常认可,也出于对他的信心,下定决心回来,两个人从零开始。之后两年时间里,他们在各自的领域努力,目标一致,内向的朱一龙也开始密集地见组见人,寻找机会和各种可能性。

再度合作,李婵觉得朱一龙成长了,褪去毕业时的青涩,成为有主见的演员,在戏的选择上,开始有了自己的坚持。尽管仍然不愿太过表现,但几年积累带来的好处是,朱一龙越过了在人堆里自我推销的门槛,可以直接和导演、制片人聊角色了。

在朱一龙的回忆中,那两年里,他“非常激烈”地争取每一个角色,具体做法是,认真对待每一次试镜,以及在导演不再联系他之后,发一条信息过去,表达对角色的理解和热爱。

这条信息要花上一整天的时间编辑,朱—龙描述这种局促,“我从早上发第一句话——导演,你好。其实心里想,怎么还能更委婉一点,更诚恳一点,攻击性别太强,或者说表现得别太急切。”最终下定决心摁下“发送”,如果对方不回,他对角色的争取也就走到尽头,坚决不会再打电话,这是自尊允许他做到的最大程度。

朱一龙最终争取到了在《芈月传》中饰演赢稷的角色,拍摄档期刚好和《新萧十一郎》冲突。好不容易得到机会的他,开始有生以来第一次、也是唯一一次轧戏。

差不多一个月的时间里,他每天早上起来,在横店拍《新萧十一郎》,拍到凌晨一两点结束,和弟弟开着租来的商务车去象山,每天在横店和象山间往返。单程四个小时的车程,弟弟困得不行了,就换朱一龙开一会儿,更多的时候,他就在车上背词。到了象山,已经天明,他直接去早餐店吃早餐,热乎乎吃饱了,洗把脸,化完妆之后直接去拍。

《芈月传》的导演郑晓龙完全没有看出朱一龙的疲惫,他只记得对方很有自己的想法,而且敢于表达,“通常年轻演员是导演说什么就是什么,但他有自己的看法,我挺喜欢这类演员的。”

更多的时候,朱一龙是“陪跑”的那个。整个2016年,他参加了好几部大制作电视剧的选角,因为一些阴差阳错的原因,最终没能实现合作。那是他和李婵记忆中最坎坷的一年,两人甚至想去找座寺庙拜一拜。除了运气的欠缺,之前拍摄的电视剧也在一定程度上成为负累。一位知名制片人坦率地告诉他,不选他的原因,是因为看了他之前演的角色,“不是我们要的那种气质。”回忆起这事,朱一龙的语调听不出有什么波动,他只是摘下了头上的鸭舌帽,放在手里扭着:“就是之前拍了那么多戏,一部作品都没有被认可。”

他没跟制片人做过多的解释:“就算我把从开始拍戏的经历全说给他,他也不会认同,只有当你走在他的戏里面,站在镜头前的时候,你表演出来东西他认可了,那比你说再多话都有用。”他说从那时起,自己心里就“铆着劲儿”。后来,他真的有了和这位制片人合作的机会,对方夸他的戏和以前比起来进步很大,他心里清楚,本质上并没有变化,只是遇到了对的团队。他还是没有解释,因为并不为之前的选择后悔:“没有这些作品,那时你拍什么?有了这些作品,才有机会让对方看到,有机会让对方说你不行。“

演员得焦虑

朱一龙对命运有种暧昧的相信,在《人物》的采访中,他几次提到人物传记对自己的影响。他从小爱看名人故事,贝多芬、爱因斯坦,尽管有些故事后来被证明是假的,他并不在意,依然对传奇的人生充满好奇。

上初中的时候,有一段时间流行很酷的装扮,朱一龙也烫了锡纸烫,买了一条喇叭裤,和一群看起来很拉风的人一起在街上走。“走着走着你就发现那不是自己,你不喜欢这个。”朱一龙的叛逆期迅速而平稳地过去,他认为是人物传记让自己很早就知道了什么是对的。

另一个影响是,他很小就知道了人生是怎么一回事,“好像和传记里写的差不多,大家的人生逻辑好像都是在一个关键节点突然一下出个什么事情,导致你怎么怎么样。”而且所谓起落,都是后来书写的人去总结赋予的,当下的人,“落的时候都没有觉得自己很失落”。

他相信命运在暗中安排了一切,所有的经历,所有的情绪,都是对表演的一种丰富。比如改变命运的《镇魂》到来时,他起初是抗拒的,和李婵在角色选择上产生了分歧。他当时更想演赵云澜,觉得这个人物洒脱,但李婵认为,另一个角色沈巍更适合他,她相信他可以很好地完成一人分饰三角,给观众不一样的体验。

在关于角色选择的那场博弈里,李婵接到朱一龙的电话,是用严肃的语气问她:“我们确定要接《镇魂》了吗?”李婵察觉到他的不同寻常,也清楚他心里存在一些顾虑,但还是坚定地说了“是”,然后开始等待朱一龙讲出说服她的理由。结果电话那头说,“那我就开始看剧本了。”相识十几年,她习惯了这样的朱一龙,在一项工作开始之前,他会犹豫、会纠结,有很多考量,但一旦确定了,他就会付出百分之一百的精力。

这种认真渗透在每个细节里。封面拍摄当天,《人物》邀请朱一龙录一段视频,从午饭后化妆开始,朱一龙一直在熟悉台本。下午的拍摄接近尾声,工作人员提醒时间,因为晚上还要赶别的行程,朱一龙却很耿直地指出,刚才的视频是不是漏了一句没有录。

《镇魂》之后走红,更像是命运对朱一龙这种态度的褒赏,他成为2018年最耀眼的一个演员。这一年也被称作“偶像元年”,除了综艺节目批量造星,“朱一龙”也成了和“男团”、“女团”并列的另一个关键词。那个6月至7月之间,他的热度持续上升,连续29天蝉联艺人新媒体指数第一名。流量史上的奇迹仍在继续,2019年第一季度,艾曼数据统计的中国娱乐指数显示,朱一龙在商业价值、活跃粉丝榜单上都名列第一,全网热议榜排第二位。

但去年夏天,开着弹幕看《镇魂》播出的朱一龙漏掉了自己走红的讯息。弹幕和微博留言增多,没有被他视为红的标志,他说自己早年也有过类似的经历,电视剧播出的时候,讨论度比较高,播完了,一切回到原点。

他把这视为行业规律:“我一直觉得,一个演员要火,它不是单纯的,需要很多东西去辅佐这个事情。所以我觉得,如果我不去做这些附加的事情,戏讨论过了,大家喜欢完了,过段时间这些火就没有了,就该下一部戏了。”

但这一次的红来得更迅猛和持久。2018年7月去长沙录制《快乐大本营》。出发之前,李婵建议在机场安排安保,朱一龙认为没有必要,“没人认识我。”在机场,他被粉丝们困住了。在工作人员的帮助下突出重围后,朱一龙看起来很淡定,李婵觉得,他其实是“还没反应过来”。直到节目录完,湖南卫视门口的粉丝仍不肯散去,一起唱着《镇魂》的主题歌《时间飞行》,朱一龙和白*商量,出去给粉丝鞠个躬。“回来之后他就跟我说,婵姐我想滴一下眼药水。”李婵告诉《人物》,她明白他其实是感动了。

“突然红起来是什么感受?”朱一龙绞着手回答:“就是感觉有一堆人,特别真心特别真诚地在支持你,喜欢你演的东西……原来一直想象过,也看过别人这样,但真正发生在自己身上的时候,就是还挺感人的。”

但很快,朱一龙发现自己对红这件事有些误解:“我以为从此会被当做一个成熟演员对待,但其实很多片方还是会把你放在流量那一波。”那时他已经进入剧组拍戏,每天下了戏,都有人带着剧本在酒店等他。

工作团队也接到很多影视剧的邀约。他和团队反复斟酌后,选择了《镇魂》开播之前就接洽过的《盗墓笔记·重启》,是从未尝试过的题材,也符合他当下的心境。

他说享受现在的状态,因为他拥有了更多选择,可以去争取想演的角色。但越是这样,他越不想保守,特别想“趁这个机会,遇到想拍的作品,花时间去拼一下”。流量之外,他在心里构建了更加清晰的坐标,33岁的韩国影帝刘亚仁是他最欣赏的演员。他曾在接受媒体采访时有些严厉地说:“看看人家演的电影,跟你年龄不会差距太大,但他在干什么?你在干什么?怎么会觉得自己还不错?”

他实实在在地感受到焦虑,觉得作品与声名并不匹配。和外界对他十年蛰伏的惋惜不同,他反倒希望名气能晚一点到来。关于表演,他有很多设想和追求,希望机会到来的时候,自己能接得住。“每次我做什么事情很艰难的时候,我就在想,时间太短了,什么都还没准备好。”他低头想了想,又补充说,“但可能什么时候,都准备不好。”

塑造角色需要时间,朱一龙想要做一个有作品留下的演员,但同时作为时下最火热的明星,他也敬业地遵守着这个游戏的规则。他开始逐渐习惯这样的生活,并且找到方式共处。

近几年的晚上,他会躺在床上,听着纪录片里浑厚的男中音入睡,“有几个瞬间就觉得你自己游离在当下的所有事情之外了,就不觉得当下是个什么,或者很辛苦、很难熬。”

导演危笑觉得,朱一龙是一个心里始终有“自留地”的演员。这样的演员,很难会迷失。去年,他们俩在综艺节目《幻乐之城》里合作了一个音乐剧作品《丑》,在见到朱一龙之前,危笑就认定他会有创作空间,“他的眼睛里有叙事感。”

合作的时候,朱一龙提出了小丑的意象。他特别喜欢小丑妆,喜剧的悲凉感和忧伤,让他觉得特别感染。另一个原因是希斯·莱杰曾饰演的小丑让他惊叹,他至今记得,很早以前,分别看完《断背山》和《蝙蝠侠:黑暗骑士》后,得知两部戏是同一个人演的,当时就“疯了”。他第一次发觉,表演竟然还能这样,这个难得的自由创作机会,他想向演员希斯·莱杰致敬。

在两次共计6个小时的采访里,能够很强烈地感受到朱一龙的聪明和谨慎。他思维敏捷,能够在说话间迅速评估表达内容可能带来的影响。可贵的是,他并没有以此去逃避或稀释问题,当他遇到想要保留的内容,会努力说一些,然后真诚地笑:“真不能多了。”并礼貌地解释不能多说的原因。这位优雅踱步的绅士,只遵循自己的节奏突围。

这一天的采访在日落时分结束,马上要前往下一个行程,但朱一龙一直惦记着那辆单车。工作一结束,他不顾周围人的呼喊,跳上角落那辆单车,使劲蹬几下上了坡,再从人群中飞驰而过,穿过一扇狭小的铁门,不见了。

谈成长

P:小时候有过什么特别让你害怕的记忆吗?

Z:除了怕黑以外,就没有什么怕的,小时候不敢自己上楼,因为武汉那种老房子,是苏联建的那种楼,三四层,特别吓人,里面那个光不是特别透,楼道里也没有灯,每次我都是喊着唱着歌往上跑。有一次过年我妈非让我下去买桶可乐,大可乐,我特别小,我就跑下去买,买完就抱 着可乐上楼,一边喊一边往上跑,一脚就踩在流浪汉身上,那人还叫了一声,给我吓的,扭头就跑。

P:你说过小时候爸妈不常在身边,有过责怪他们的想法吗?

Z:没有,我从小好像就是一个不太抱怨、报喜不报忧的人。我爸妈他们到北京到得早,我爸先下海,我妈就毅然决然地跟我爸走了,我就在武汉相对比较稳定地上学。我姥姥、姥爷带我,我爸妈每天都会给我打电话,有时候礼拜天就会让我去北京一趟,然后再回来。六七岁的时候,我一个人坐飞机去,挂一个无人看管儿童的牌子,上面还画着两只大熊猫。我当时就觉得空姐特别高大,领着我上飞机,然 后下飞机。

P:那么小一个人坐飞机去北京,爸妈会放心吗?

Z:我妈不会,但我爸是觉得,你小时候经历不了一些事,以后可能也没啥用。他给我灌输的理念是, 18岁之后,你的经济要独立,在这之前,我尽到一位父亲该尽的义务,你需要什么,我都尽量给你最好的,但这之后,请你靠自己。所以我从小就会有一点这方面的压迫感,电影学院上到大三,我就出来拍戏,其实有这个原因在里面,一是说我想锻炼自己,二是我不想再花家人的钱,经济独立才能人格独立。

P:你的家境不错,如果经济上不这样要求自己,其实也是可以的。

Z:但你得真的相信你要相信的事,包括表演也是一样,不能假设,如果说你当它是真的,或者说假设它是真的,你的专注度会不一样。那时虽然拿的不多,但自己养活自己肯定是够了。又能拍戏,还能养活自己,我觉得是挺神奇的一件事。所以,要想支撑自己走下去,一定得首先解决自己的生活问题。

P:去年6月《镇魂》播出后,你真正红了,觉得自己跟之前相比有什么变化吗?

Z:周围好多人会问我这个问题,其实我觉得没什么变化。每天做的事相对比较单纯,当演员,这一点是比较好的,要面对的就是自己感兴趣的那点事,没有什么乱七八糟的,除了创作本身我觉得复杂外,其它都没什么,我遇到的难题,只在表演本身。

P:那除了剧本,你平时喜欢看什么书?

Z:我从小就喜欢看人物传记,看贝多芬,爱因斯坦,各种人物传记。虽然我后来知道好多都是假的,都是杜撰的,但还是很爱看,对于传奇色彩的人生就特别好奇。我还喜欢看采访,因为我觉得从采访里面才能知道这个人他真实的感觉是什么样。

P:那你觉得自己是个什么样的人?很多人说你在现实生活中不是一个很能打开自己的人,你认同吗?

Z:其实就是解放天性的一个问题。直到现在,在非表演状态下,我还是没法完全解放天性。除非是真正的表演状态,我进入了这个人物,才能真正解放天性。我没法像很多人一样,特别放得开,不管在什么环境下,都有表演欲望,喜欢讲段子,给大家看好玩的东西,不断地在跟周围的人表演。在生活中,我是不太行的,一旦进入一个陌生环境,人一多,我就紧张,不是害怕,也不是社交恐惧症,都不是,就是觉得大家都看我的时候,我就会有一点那个感觉。

谈演戏

P:最早怎么想到要做演员这行的?

Z:应该说我妈的影响很大,她自己喜欢表演,年轻时就想当演员,但那时成为演员的途径和机会很少。而我在高中时期是很迷茫的,心智也不是很成熟,不知道自己喜欢什么,想做什么,更没什么关于人生的规划。我妈就希望我能去报考北京电影学院,去北京,做演员。我记得一个暑假,她看到报纸上有广告拍摄的信息,就让我周末特地从武汉飞到北京去试镜,还特意给我买了两套衣服,最后拍完广告,我拿到了300块钱,但其实中间的花费早就超过这个数目了,我妈就觉得,钱不重要,出来看看,体验一下,挺好的。

P:当时你对表演这件事不是很感兴趣?

Z:是的,虽然考进了北京电影学院,但我自己很困惑,因为在当时那些考生里,我有口音,应该说挺严重,别人的那些技能,眼花缭乱的,民族舞、唱歌、小品,我也没什么特长。后来我真问过当时的班主任崔新琴老师,为什么会选我。她说,因为你什么都不会,是一张白纸,没什么坏毛病,特别好教。

P:但你还是接受了学习表演这件事?

Z:我不是一个会特别消极逃避问题的人,如果命运安排到了这个问题,我会尽量想办法去解决,不会躲起来。我觉得人生可能就是这样。

P:那后来真正喜欢上表演的转折点是什么?

Z:也得感谢崔老师了。我觉得自己当时对这个行业并不感兴趣的原因,一是不了解,二是不自信。因为不了解它,不知道做了之后,能不能做好,因为不自信,不愿意特别去展现自己。但第一次期中考试的时候,崔老师对我的作业给了很高的评价,我至今也不知道为什么,她就说那个特别好。

P:你交了一份什么样的作业?演了一个什么角色?

Z:是一个无实物表演,叫《等待》。我记得不能说台词,得演出来你在干嘛。我想象着自己拿着两个冰淇淋,看到舞台中央摆着一张长条凳,很高兴地坐了过去。坐那儿之后就开始等,等一会就看看表,看了好几次。天气热,冰淇淋开始融化,滴哒哒掉下来,滴在身上,我去擦,后来滴在手上,我就去舔。等这些都演完了,我等的人还没到,我就很失落地走了。表演结束后,崔老师就一直夸,夸了好久。

P:对你来说,这是一次很重要的鼓励吗?

Z:我突然发现,哎,表演好像没这么难,那个时候,感觉自己找到了一个支点——如果我就这么去演的话,可能老师会喜欢,那既然老师会喜欢,这可能是一个正确的点。就从一个最浅的点开始往里走,慢慢越来越自信。有段时间,就疯狂地开始自己写东西,写剧本,改编影视剧,改完了在舞台上呈现。那段时间就特别投入演戏这件事,一直持续到大二、大三两年,都是这样。

P:除了这些,大学里让你觉得有收获的还有哪些经历?

Z:现在回想,那是挺重要的一段时光。电影学院安排宿舍是按姓氏字母排列的,我是表演系最后一个,落单了,和导演系的学生住在了一起。刚开始我还挺郁闷,后来才发现,真有意思。导演系的人都不是一般人,白天睡觉,晚上不睡,拉片,拉那种很长的文艺片,或者老电影,七八个小时,一帧一帧地拉,反复看,分析好在哪里,一部片子,要拉半个月左右。晚上回去我睡不着,就躺在床上,跟他们—块拉片,《欲望号街车》《愤怒的公牛》《出租车司机》,然后聊他们学的东西,就是那个时候,我接触了很多其实平时根本不会看的电影。

P:这对你之后进入这个行业有不一样的帮助吗?

Z:就太有意思了,因为这跟我在表演系接触到的完全不一样。我和周围的同学们每天要上台词课、表演课、声乐课、形体课,都在研究角色,琢磨表演,是没有时间去一帧一帧拉片的。那时我们表演系每天早晨6点还要出晨功,导演系的哥们儿每天都在跟我抱怨,你一早起床我们也忍了,但你早上出晨功声音能不能稍微小一点。后来等大三他们听不到这些声音,还不习惯了。

P:毕业时你签了一家公司去拍数字电影,后来一拍就是好几年,但这些电影很难有很多观众,为什么会做这样一个选择?

Z:那时周围会有人劝我说可以等等,再看看别的机会,但我觉得,这么等下去太不靠谱了,我自己心都虚。我相信练习,而不是等待。那时看香港演员,很多都是从TVB的小角色做起,像训练班一样的拍戏过程中,不抛弃自己对于表演的热爱,不断地丰满自己。再遇到好导演的时候,他才是现在的周润发,现在的张国荣,现在的梁朝伟。他不是一开始突然遇到了好导演,成为了好演员,不是这样的。因为遇到了一个对的人,在一个对的创作氛围里,他把自己所有的东西展现出来,找到了一个好的表演方式,成就了他,成就了戏,但他前面所有的这些经历,都是在丰满自己表演方式的一个过程。我不觉得我有什么武器,如果刚毕业时有导演来找我,我只能本色出演,只能被导演挖掘,我觉得自己可能没有这方面的优势。

P:拍了这么多年没有太多人知道的数字电影后,你会有点儿着急吗?希望去拍更知名的戏吗?

Z:会,我就说什么事情都是安排好的,就2016年左右刚刚到了我的疲劳期,我觉得我经验攒够了,不能再继续拍数字电影了,我需要去别的剧组,找别的导演、演员去合作。顺畅日子过得久了,什么事情都好像按部就班和理所当然地进行的时候,我就不行了,那个危机感突然一下就来了,我觉得我可能要完蛋了。但不管事情是变差了还是变好了,只要它一直在变化,我就可以接受。能看见那个地方,能使劲往那跑,哪怕这个过程坎坷一点,我也愿意往那个方向试一下。我觉得自己有点本能,或者是这种命运的敏感度。

P:和刚入行相比,现在你看待演员这个职业会有什么不同?

Z:我后来有时候跳出来看,觉得拍戏确实是一件很难熬的事情。如果你不喜欢拍戏这件事情本身的话,你说怎么熬?不断地学习也很重要。一开始,我演戏特别容易演得很满,设计很多台词、小动作,但后来明白,作为演员,在一部作品里面,你必须完成你的功能。只要出现在镜头前,就必须要完成你的任务,你的角色任务。不是说一场戏你把它做满、做足,一定压过对手,才是好的。在这个角色的功能性之内,把它发挥到极致,就OK了。演员还是得躲在角色背后,你只有在角色背后,才有生活的空间,才能存活下来。演员的个人魅力一旦大于角色,那很可怕,很可怕。

P:有没有想过,如果没做演员,现在可能在干什么?

Z:真的不知道,当律师,还是干别的。有时候我觉得命运就是这样神奇。表演这个事情,就真的是我开始感兴趣之后,沉浸了,也研究出一些东西之后,才慢慢地觉得这个事情越来越有意思。但是不是每个行业都这样,我没有了解,也没有尝试,所以也并不知道。

了解 档案室主任 的更多信息

Subscribe to get the latest posts sent to your email.

我是第一个评论的吗

嗯嗯是的